République

centrafricaine: Aperçu des besoins humanitaires en 2022 -

63% de la population aura besoin d’assistance humanitaire en 2022, selon

l’Ocha

-------------------------------------

Aperçu

des besoins humanitaires en 2022 (octobre 2021)

OCHA

- 28 Oct 2021 (extrait)

À

propos

Ce

document est consolidé par OCHA RCA pour le compte de l’Équipe humanitaire pays

et des partenaires humanitaires. Il présente une compréhension commune de la

crise, notamment les besoins humanitaires les plus pressants et le nombre estimé

de personnes ayant besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle aidant à

orienter la planification stratégique conjointe de la

réponse.

Les

désignations employées et la présentation des éléments dans le présent rapport

ne signifient pas l’expression de quelque opinion que ce soit de la part du

Secrétariat des Nations Unies concernant le statut juridique d’un pays, d’un

territoire, d’une ville ou d’une zone ou de leurs autorités ou concernant la

délimitation de ses frontières ou de ses limites.

Partie

1.1

Contexte

de la crise

L’équation

est simple et le résultat dramatique pour la population centrafricaine : à

mesure que le conflit s’est aggravé depuis décembre 2020, tous les déterminants

de la crise humanitaire se sont aggravés (risques de protection croissant, accès

aux services essentiels toujours plus limité, détérioration de la situation

sécuritaire, multiplication des chocs violents, pauvreté croissante), entraînant

la population dans leur chute. En l'absence d'une solution politique et à la

lumière des vulnérabilités et risques, la crise humanitaire et de protection

s'exacerbera davantage.

Démographie

et facteurs socio-culturels

Caractéristiques

principales et répartition

La

population de la République centrafricaine (RCA) est estimée à 4,9

millions1 de personnes réparties sur 623 000 km².

Si la densité démographique est faible au niveau national (8,9 habitants/km²),

certaines localités urbaines sont particulièrement peuplées, à l’exemple de

Bangui, qui concentre plus d' 1/6ème de la population et où certains

arrondissements concentrent plus de 20 000 habitants/km².

Les

chocs successifs qui touchent le pays contribuent à alourdir la charge qui pèse

sur de nombreuses familles.

Bien

que la taille moyenne des ménages soit de six personnes, près de 20%2

des ménages centrafricains hébergent des personnes déplacées internes (PDI). Ce

ratio atteint même 43% dans la Haute-Kotto et le

Haut-Mbomou.

Également,

18% des ménages accueillent au moins un enfant séparé ou non accompagné. Ce

chiffre atteint 33% dans le Haut-Mbomou et 32% dans la

Vakaga.

A

majorité féminine et jeune, la population centrafricaine continue de croitre à

un taux dépassant les 2%3 par an.

Près d’un ménage sur deux est dirigé par des femmes (45%).

L’espérance

de vie, 52 ans pour les hommes et 56 ans pour les femmes4 (contre 59

et 63 ans respectivement en Afrique subsaharienne)5, est

particulièrement basse dans le pays. Ainsi, les personnes âgées (les plus de 59

ans) représentent seulement 4,6% de la population. A l’inverse, près de 75% de

la population a moins de 35 ans.

Les

taux élevés de décès et de fécondité expliquent la jeunesse de la population

centrafricaine. L’indice synthétique de fécondité est de 6,4 en RCA6

contre 4,4 au Cameroun7.

Cette

jeunesse se traduit également au niveau de l’âge moyen des chefs de ménages (39

ans). Bien que la jeunesse de la population puisse constituer un atout, le pays

n’arrive pas à tirer profit de l’augmentation rapide du nombre de personnes en

âge de travailler ; cela en raison de défis liés notamment à la santé et à

l’accès à l’éducation de qualité mais aussi des inégalités de sexes, qui

touchent essentiellement les femmes et les filles, soit 51% de la

population.

Diversité

et vulnérabilités sociales

Représentant

plus de la moitié de la population, les femmes et les filles centrafricaines

subissent des inégalités importantes les classant parmi les catégories sociales

vulnérables.

Ainsi, avec un score de 0,680 pour l’indice d’inégalité entre les sexes, la RCA

affiche l’un des plus faibles taux d’égalité homme-femme au monde (159ème sur

162)8. Le fort taux de mortalité maternelle contribue à ce score

élevé, avec 890 Centrafricaines qui perdent la vie pour 100 000 naissances

vivantes contre un taux moyen de 439 en Afrique.

Ces

inégalités se traduisent notamment par des pratiques sociales néfastes dont les

mutilations génitales féminines (MGF), le sororat et le lévirat qui perdurent

dans certaines localités malgré leur interdiction ou dénonciation9 et

d’autres types de violences y compris les violences conjugales. Jusqu'à 80% de

femmes dans certaines régions légitiment la violence faite à leur égard par

leurs conjoints du fait des us et coutumes10.

Les

inégalités se traduisent également au niveau de l’accès à l’éducation et aux

moyens de subsistance. Ainsi, le taux d’analphabétisme est de 75% chez les

femmes et 53% chez les hommes11 et seulement 8% des ménages dirigés

par les femmes indiquent un revenu mensuel de plus de 50 000 XAF (89 $ US)

contre 12% des ménages dirigés

par les hommes12.

Les

enfants font également partie des groupes vulnérables dans un contexte avec une

résurgence de la violence, de l'extrême pauvreté et de faiblesses structurelles

persistantes.

L’indice de capital humain (0.29) de la RCA est bien plus faible que celui des

autres pays fragiles affectés par le confl it et les violences (voir tableau

ci-dessous).

Un

enfant centrafricain né en 2020 ne devrait réaliser que 29% de sa productivité

par rapport à ce qu’il aurait pu atteindre s'il avait bénéfi cié de conditions

de santé optimales et d'une scolarisation complète et de qualité. Pire encore,

un enfant sur 10 n’atteindra pas son cinquième anniversaire en raison d’une

conjonction négative de facteurs allant des forts taux de malnutrition à une

couverture vaccinale très faible en passant par l’analphabétisme des femmes et

la prévalence des grossesses précoces.

Les

personnes vivant avec handicap constituent un autre groupe de population

vulnérable subissant des discriminations et exclusions importantes. En l’absence

de données générales sur le handicap en RCA, les acteurs humanitaires utilisent

l’estimation de 15% de la population vivant avec handicap13. Ce ratio

est dépassé dans certaines localités enquêtées (dont Alindao 17%)14.

Selon une enquête effectuée par Humanité & Inclusion, 40% des personnes

handicapées indiquent subir des discriminations liées à leur

handicap15. Il s’agit particulièrement de manque de respect (28%), de

moqueries (23%), d’insultes (19%), de rejets par certains individus (11%) ou

d’accusations de sorcellerie (7%). Ces dernières concernent majoritairement les

femmes de plus de 60 ans (52% contre 44% pour les hommes). Des défis importants

liés à la participation des personnes handicapées aux organes de décision et aux

activités communautaires demeurent. Les diffi cultés d’accessibilité physique,

d’accès à l’information mais aussi l’attitude des communautés qui ne les

incluent pas sont entre autres raisons indiquées comme sources

d’exclusion.

Les

minorités ethniques forment également une catégorie sociale vulnérable au sein

d’une population caractérisée par sa diversité.

Plus de 80 ethnies cohabitent en RCA. Certains groupes comme les autochtones

Aka/pygmées communément appelés « Babinga » ainsi que les Peuls Mbororo

constituent des populations minoritaires qui font l’objet de discriminations.

Environ 90% des Aka vivent dans la forêt, particulièrement au sud-ouest du pays,

où ils pratiquent la chasse, la pêche et la cueillette. Les industries

extractives (mines, bois, etc.)16 et la poursuite des hostilités dans

certaines localités impactent l’accès à leur habitat les poussant à travailler

de plus en plus comme journaliers pour les autres groupes

de populations.

Quant

aux Peuls Mbororo (pasteurs, musulmans, nomades et semi-nomades), leurs

relations avec les agriculteurs se sont détériorées au fil des années. Les

tensions sont liées notamment aux migrations saisonnières des Peuls pour l’accès

aux aires de pâturage pour les bovins, caprins et ovins.

[…]

Partie

1.2

Chocs

et impact de la crise

Chacun

des risques identifiés par la communauté humanitaire en 2020 s’est matérialisé,

avec des conséquences dramatiques pour la population civile. Si l’impact des

catastrophes naturelles fut moins important que les deux années précédentes, les

chocs liés aux conflits se sont aggravés, tant en termes de volume que d’impact.

De même, les risques épidémiques ont perduré.

Des

chocs plus nombreux et plus violents

Les

chocs qui secouent la RCA ne connaissent ni frontière géographique ni limite à

leur brutalité. Ils

meurtrissent la population, les forcent à se déplacer, les

traumatisent et les maintiennent dans une situation de précarité. Sur une

période d’un an60, d’août 2020 à septembre 2021, 146 chocs ont été

enregistrés par le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), dont une large

majorité liée aux violences et aux déplacements qu’ils entraînent (61%). La

majorité de ces chocs sont survenus dans les préfectures de l’Ouham,

l’Ouham-Pendé, la Ouaka, la Nana-Gribizi, l’Ombella M’Poko, le Mbomou et la

Nana-Mambéré. Près de 991 000 personnes ont été affectées par ces chocs en

l’espace d’un an. Le mois de décembre 2020 a été particulièrement brutal:

204 800 personnes ont été affectées à travers 14 chocs liés aux violences,

un record sans précédent.

Les

chocs liés au confl it ne se sont pas arrêtés avec la fermeture des bureaux de

votes ; bien au contraire. Le

confl it a entraîné une augmentation de chocs courant 2021. De janvier à

mars, le nombre d’alertes liées au confl it a augmenté inlassablement dans un

contexte de confrontations armées violentes entre les forces étatiques et

bilatérales contre les groupes armés. Si la saison des pluies a ralenti le

rythme des opérations militaires et le nombre d’alertes liées au confl it en

avril, elles ont repris à partir de mai, y compris dans de grands centres

urbains comme Bambari et Alindao. Pour le seul mois de juin, près de 92 000

personnes ont dû se déplacer ou se cacher pour faire face aux violences,

brutalités et activités des hommes en armes. De Ngaoundaye à Ippy en passant par

Ndélé et Kabo, aucune zone ne fut épargnée. Au total, 690 600 personnes ont été

touchées par les 112 alertes enregistrées par le RRM du 1er janvier au 30

septembre, plus du double de personnes affectées sur la même période en 2020.

L’analyse de la nature et du volume des chocs en 2021 fait ainsi ressortir deux

tendances principales.

Premièrement,

les chocs liés au confl it se sont étendus dans des sous-préfectures

précédemment considérées comme apaisées. En

2021, une alerte sur quatre liée aux violences a été enregistrée dans les

sous-préfectures du nord-ouest de Koui, Paoua, Ngaoundaye et Markounda ; toutes

les quatre avaient été défi nies comme des zones de convergence pour

piloter des programmes de solutions durables quelques mois auparavant. Cet

exemple confirme que les aléas du conflit n’ont épargné aucune région, y compris

les préfectures de la Lobaye et de l’Ombella M’Poko, frontalières de Bangui, où

le nombre d’alertes a été multiplié par quatre entre 2020 et

2021.

Dans

cette atmosphère conflictuelle et violente, les chocs liés aux retours des PDI

et des réfugiés ont changé de nature. En

2020, la majorité des personnes retournant dans leurs localités d’origine

étaient motivées par la recherche d’une vie meilleure après un déplacement

prolongé dans des conditions de vie compliquées et un nombre important de

retours accompagnés par les acteurs humanitaires a eu lieu. Cette année,

l’augmentation des retours constatés depuis le deuxième trimestre concernent les

personnes qui avaient été contraintes de fuir par anticipation ou réaction aux

violences et qui ont été déplacées en brousse. Souvent, elles y ont retrouvé des

environnements détruits et ravagés peu propices au relèvement. En outre, un

quart des retournés n’ont toujours pas pu retrouver leurs abris d’origine parce

qu’ils furent détruits.

Secondement,

des catastrophes naturelles ont continué de perturber le quotidien des

populations, en particulier les inondations et les incendies. En

2021, plus de 5 000 personnes ont tout perdu en raison de feux

domestiques non maitrisés dans des environnements arides. Les trois

quarts étaient des personnes vulnérables déplacées sur les sites à Bria,

Alindao, Bambari et Bouca. Dans le même temps, la baisse de la pluviométrie et

les mesures de mitigation mises en oeuvre après les inondations catastrophiques

de 2019 ont permis de diminuer l’impact des inondations sur les populations. Au

26 septembre, plus de 30 000 personnes sinistrées ont cependant été

dénombrées à travers le pays pour la seule année 2021. Dans la plupart des cas,

les personnes ont perdu leurs habitats et leurs biens essentiels en même temps

que leur environnement de vie se dégradait à cause des eaux et la destruction

des infrastructures d’assainissement essentielles. Les préfectures les plus à

risques se situent d’une part dans le nord et nord-est du pays (Nana-Gribizi,

Bamingui-Bangoran, Vakaga) ainsi que dans le sud et sud-est (Lobaye,

Ombella-M’poko, Bangui, Kemo, Basse-Kotto, Mbomou)61. Bangui n’est

pas épargné, avec 5 000 personnes affectées cette année dans la capitale et

l’Ombella-M’poko62. 11% des habitants de la capitale avaient subi un

choc lié aux inondations dans les 30 derniers jours lors de la collecte de

l’Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) 2021, plus du double de la

moyenne nationale.

Si

les inondations et les incendies sont les catastrophes les plus visibles, ce ne

sont pas les seuls aléas climatiques qui perturbent les moyens de subsistance de

la population. L’insuffisance

de pluies est d’ailleurs l’une des cinq principales difficultés pour

pratiquer l’agriculture mentionnées par les ménages, avant même

l’insécurité et les problèmes liés à la transhumance. Les populations les plus

affectées par ces sols arides se situent souvent dans les mêmes régions que

celles victimes d’inondations, témoignant de juxtapositions d’événements

climatiques extrêmes dans les mêmes zones. Il s’agit des préfectures du

nord-ouest (Ouham-Pendé, 32%; Ouham, 25%) du nord et du centre (Nana-Gribizi,

39%; Kemo, 59%)63.

Les

épidémies, un risque insidieux aux effets moins visibles mais fatals.

La

veille humanitaire réalisée par le RRM se concentre sur les chocs qui

génèrent des mouvements de populations. Il ne capture pas un dernier choc

qui a un impact considérable sur la survie et le bien-être des populations : les

épidémies.

La

RCA a enregistré une deuxième vague de COVID-19 au deuxième trimestre 2021.

Sur

les 35 districts sanitaires que compte le pays, 12 ont notifié des cas

confirmés depuis début 2021. Bangui, Batangafo, Berbérati, Baboua, Bangassou

et Paoua sont les plus touchés en termes de nombre de cas confirmés. Depuis la

déclaration de l’épidémie par le Ministère de la santé publique et de la

population (MSPP) le 14 mars 2020, au 20 octobre 2021, 11 518 cas ont été

confirmés dont 100 décès. Au 21 octobre 318 496 personnes avaientété

vaccinées.

Couplée

à l’insécurité et à l’indisponibilité structurelle des services de santé, cette

résurgence de cas de COVID-19 a retardé la riposte vaccinale aux autres

épidémies qui perdurent dans le pays, y compris la rougeole. Depuis

janvier 2021, 2 095 cas de rougeole ont été notifiés dont 14 décès, soit

une létalité de 0,7%64. Si le nombre total des cas notifiés a

diminué par rapport à 2020 à la même période, le taux de létalité ainsi

que le nombre de districts touchés restent au même niveau65.

Actuellement, six districts sanitaires ont atteint le seuil épidémique :

Batangafo, Berbérati, Bossembélé, Mbaïki, Sangha-Mbaéré et Vakaga. La fièvre

jaune, la méningite et la variole du singe créent également des risques

importants pour la population, y compris dans des districts difficiles d’accès

comme Bozoum, Dimbi ou Grimari.

Enfin,

le paludisme reste une cause importante de mortalité dans le pays.

Selon

la dernière enquête MICS, seul un quart des ménages centrafricains possèdent une

moustiquaire imprégnée ; seulement 16% parmi les ménages les plus pauvres.

Pourtant, l’accès aux traitements reste très faible pour les familles, faute de

structure disponible, de connaissances ou de moyens financiers. Ainsi, plus de

la moitié des ménages n’ont pas recherché de conseils médicaux ou de traitements

(55%) lorsqu’un enfant de moins de cinq ans présentait de la fièvre lors des

deux semaines passées.

1.2.1

- Impact sur les personnes

Conflits,

violences et droits humains

La

population centrafricaine a subi de plein fouet la montée des violences depuis

décembre 2020. Plus de huit mois après, elle en paie toujours le prix.

Le

volume des incidents de protection a augmenté en même temps que leur

nature évoluait, avec de nouveaux risques pour les populations civiles, tels que

les engins explosifs ou la stigmatisation de communautés entières sur base

ethnique ou religieuse. Entre septembre 2020 et septembre 2021, 585 incidents

liés au conflit avec 909 victimes ont été enregistrés par ACLED, dont 129 pour

le seul mois de décembre. C’est plus du double enregistré les douze mois

précédents (278)66.

Les

statistiques des violations des droits humains et du droit international

humanitaire (DIH) confirment cette augmentation des violences depuis décembre

2020, tant en termes de volume que de gravité67.

Deux semaines après l’instauration d’un couvre-feu le 7 janvier, le gouvernement

a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire pour une période

initiale de quinze jours. Il fut prolongé de six mois par l’Assemblée nationale

le mois suivant68. Son application a donné lieu à plusieurs abus et dérives, en

particulier dans la ville de Bangui (contrôles renforcés et violents, meurtres,

atteintes à l’intégrité physique, arrestations et détentions

arbitraires).

Après

un pic de 104 violations enregistrées en décembre 2020, 537 violations des

droits humains ont été commises entre janvier et juillet 2021, soit plus de deux

par jour. Cela

correspond à 40% de plus qu’en 2020 sur la même période. Le nombre de victimes a

augmenté simultanément, avec 1 045 victimes sur les sept premiers mois de

l’année, contre 702 en 2020. Les violations comptabilisées incluent les

meurtres, violences sexuelles, traitements cruels, inhumains et dégradants,

privations arbitraires de liberté, pillages et

recrutements

d'enfants69.

Ces

chiffres sont particulièrement préoccupants quand on sait qu’ils ne représentent

qu'une infime fraction des cas réels en raison de la sous-déclaration causée par

la peur de représailles ou de stigmatisation par les victimes ainsi que leur

méconnaissance de leurs droits et des services

disponibles.

Le

profi l des auteurs des violations des droits humains a également évolué.

La

majorité des violations sont toujours le fait des groupes armés. Ils

commettent des exécutions sommaires, des attaques brutales sur les

villages et des attaques indiscriminées contre les populations civiles ; souvent

pour des raisons économiques, de contrôle du territoire ou de suspicion

de connivence avec les forces ennemies70. Néanmoins, 44% des 1 045

victimes enregistrées sur les sept premiers mois de l’année ont été victimes de

violations commises par les agents de l’état (FACA/forces de sécurité intérieur,

FSI) et les forces bilatérales71, notamment des exécutions

extrajudiciaires et des traitements dégradants. Au deuxième trimestre 2021, 80%

des arrestations et détentions illégales enregistrées par les acteurs du

monitoring de protection étaient attribués aux FACA, FSI et forces

bilatérales72. De février à juin 2021, la Division des Droits de

l’Homme (DDH) de la MINUSCA a constaté une nouvelle tendance inquiétante avec

l’augmentation des attaques ciblées à l’encontre de la population civile de

confession musulmane, en particulier dans la Ouaka, la Nana- Gribizi et

l’Ouham-Pendé73.

Les

attributions d’associations entre des groupes armés et des communautés

religieuses spécifi ques peuvent avoir de graves conséquences humanitaires,

comme en témoigne l’exemple de Bambari, localité centrale de la Ouaka.

En

février, au moins six civils sont morts lors d’affrontements entre les

FACA/forces bilatérales et les éléments des groupes armés dans la ville,

où les populations furent utilisées comme boucliers vivants tant sur le site de

PDI Elevage que dans une mosquée, dans l’irrespect total du caractère civil des

sites comme des bâtiments religieux74. Quatre mois plus tard, plus de 8 500 PDI

vivant sur le site Elevage, majoritairement des Peuls, furent contraints de

quitter le site à la suite de menaces proférées par des hommes en armes et de

graves violations du DIH.

Des

centaines de milliers de familles continuent d’endurer la violence.

Lors

de la collecte MSNA 2021 de juin à août, 18% des ménages affi rmaient

encore qu’un incident les avait affectés durant les 30 derniers jours,

près du double des chiffres de la MSNA 2020 (10%). Les PDI en sites (21%) et les

personnes retournées (22%) sont les plus touchées. Les proportions deviennent

affolantes dans les préfectures où les violences perdurent, à l'image de

l'Ouham-Pendé (33%) et la Basse- Kotto (26%)75; alors même que ces chiffres

n’intègrent pas les données de certaines des sous-préfectures où les enquêteurs

n’ont pas pu se rendre faute d’accès sécuritaire. Dans un tel contexte, il n’est

pas surprenant que les trois quarts des adultes soient préoccupés pour la

sécurité des membres de leur ménage, 69% d’entre eux le sont pour celle des

femmes, des fi lles et des hommes, et 68% pour celle des garçons. Quel que soit

le risque considéré, les PDI vivant sur les sites et les personnes retournées

sont de nouveau les plus affectées. Ce sentiment d’insécurité permanent est

cohérent avec les informations issues du monitoring de protection réalisé par

l’UNHCR et ses partenaires. En effet, parmi les 624 ménages interrogés dans 12

préfectures, 76% des répondants ont fait part de leur sentiment d’insécurité, en

particulier dans les champs, les points d’eau et dans les zones

communautaires76.

Les

personnes handicapées sont particulièrement exposées aux risques de violence, de

discrimination et d’abus des droits humains. Selon

la dernière enquête de barrière menée par Humanité & Inclusion auprès

de 2 000 personnes handicapées, 37% d’entre elles sont victimes de violences,

dont 18% de violences physiques, 16% de violences psychologiques et 2% de

violences sexuelles. Par ailleurs, 67% des personnes handicapées interrogées

ont beaucoup de diffi cultés à accéder aux services de protection ou n’y

accèdent pas du tout77. Les ménages interrogés lors de la MSNA 2021

confi rment également que les personnes handicapées sont parmi les groupes

discriminés pour accéder aux services essentiels pour leur survie, qu’il

s’agisse de l’eau (32%) ou de la santé (8%).

La

liberté de circulation des populations s’est considérablement réduite en raison

de l’insécurité. En

moyenne, un ménage sur quatre interrogés (25%) a subi des restrictions de

mouvement lors du mois passé. La proportion de ménages qui justifi ent ce manque

de liberté par des craintes pour leur sécurité et des barrières érigées par les

porteurs d’armes a considérablement augmenté depuis 2020. Les PDI sont les plus

affectées, qu’elles vivent en famille d’accueil (34%) ou sur les sites

(36%)78. Cependant, la catégorie de population importe moins que la

zone géographique où vivent les populations, qu’il s’agisse d’une zone de confl

it actif ou non. Les sous-préfectures les plus touchées sont les zones où

les violences restent très élevées et les opérations militaires fréquentes, à

savoir les souspréfectures de Markounda (71%), Nana-Bakassa (59%), Kabo (58%),

Bocaranga (55%) et Paoua (54%).

Les

femmes et les filles souffrent particulièrement de ces restrictions de

mouvement. Au

niveau national, plus d’un tiers des ménages (37%) rapportent que les

femmes et les filles doivent éviter certaines zones pour leur sécurité, plus

de la moitié pour celles déplacées sur les sites (58%) et celles vivant dans des

zones à forte intensité de violence comme l’Ouham-Pendé (78%) et la Haute-Kotto

(65%). Les principales zones évitées sont les lieux communautaires, les points

d’eau et le chemin de la collecte du bois de

chauffe.

Au

niveau national, le pourcentage de femmes ayant vécu un incident au cours des 30

derniers jours (19%) a doublé par rapport à 2020. Dans

les sous-préfectures du nord-ouest et l’est, théâtres d’affrontements armés

particulièrement violents, la quasi-totalité des ménages sont inquiets pour la

sécurité des femmes et des filles79, les violences sexuelles étant la

menace principale à Markounda (92%), Ippy (83%), Bria (69%) et Nangha-Boguila

(68%), Obo (66%) et Paoua (65%). […]

UN

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

To

learn more about OCHA's activities, please visit

https://www.unocha.org/.

-------------------------------------

Centrafrique :

63% de la population aura besoin d’assistance humanitaire en 2022, selon

l’Ocha

RFI

- Publié le : 30/10/2021

- 01:10

Le

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a

publié, mercredi 27 octobre, son aperçu des besoins humanitaires en

Centrafrique. Personnes déplacées, besoins alimentaires et de santé...

L'organisation estime que plus de la moitié de la population aura besoin d'une

assistance humanitaire en 2022, et que plus de 2 millions de personnes auront un

« besoin aigu » d'assistance. Une dégradation en grande partie

liée au contexte économique après deux années difficiles. Les deux raisons

principales : le Covid-19 et la « résurgence des violences armées

et du conflit » depuis la fin 2020.

Fermeture

de la principale voie d'approvisionnement, chute de la production agricole (-40%

par rapport à 2020), baisse des flux commerciaux et de la production globale...

Tous ces facteurs ont conduit à des pressions inflationnistes et à une chute du

pouvoir d'achat des ménages en Centrafrique. En 2021, il devrait être semblable

à celui de 2019, « soit une perte de deux années de croissance du revenu

par habitant »,note le rapport de l'OCHA.

Les

emplois précaires sont impactés. En une année, la proportion de personnes

gagnant moins de 30 000 FCFA par mois – 45 euros environ – a

augmenté de 30%, et ce alors que le coût médian du panier minimum des articles

de survie a lui augmenté de 20% sur la première

moitié de l'année 2021. Il est estimé à 70 000 FCFA, soit deux fois plus

que ce gagne la majorité des Centrafricains.

À

lire aussi : Centrafrique:

les ONG gravement préoccupées par la situation humanitaire

Conséquence :

selon les projections de la Banque mondiale, environ 70% de la population

devrait vivre dans l'extrême pauvreté l'année prochaine. L'OCHA alerte :

« À moyen terme, le chômage et la perte de revenus risquent d’augmenter

la probabilité que les populations rejoignent les groupes armés ou s’adonnent à

des activités illégales, à défaut d’autres perspectives

disponibles. »

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211029-centrafrique-63-de-la-population-aura-besoin-d-assistance-humanitaire-en-2022-selon-l-ocha

------------------

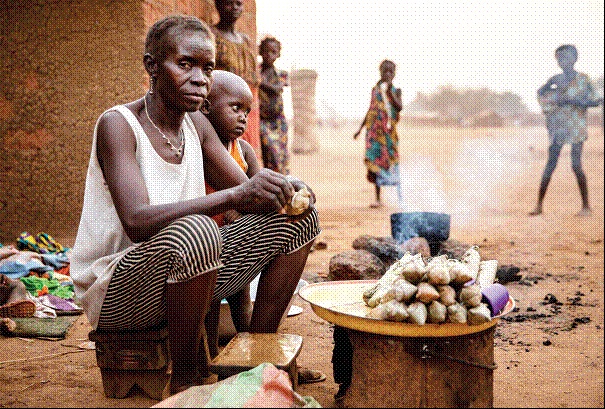

Voir ci-après

quelques illustrations du rapport présenté par OCHA, Octobre

2021 :