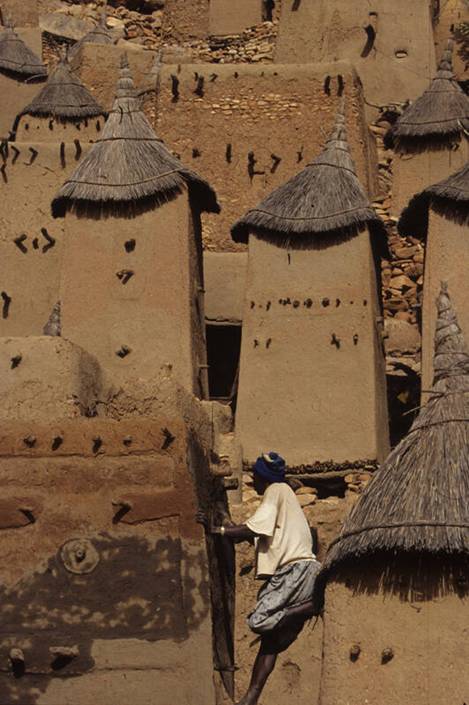

Falaises de Bandiagara en pays dogon au Mali © UNESCO

Falaises de Bandiagara en pays dogon au Mali

En

plus de ses paysages exceptionnels de falaises et de plateau gréseux intégrant

de très belles architectures (habitations, greniers, autels, sanctuaires et

toguna – abris des hommes), le site de la région de Bandiagara possède

des traditions sociales prestigieuses encore vivantes (masques, fêtes rituelles

et populaires, cultes périodiquement rendus aux ancêtres à travers plusieurs

cérémonies). Par ses caractéristiques géologiques, archéologiques et

ethnologiques et ses paysages, le plateau de Bandiagara est l'un des sites les

plus imposants d'Afrique de l'Ouest.

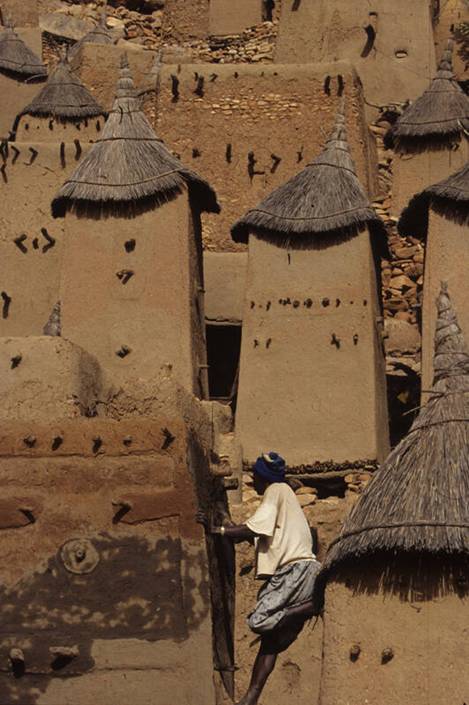

Falaises de

Bandiagara en pays dogon au Mali © UNESCO

Valeur

universelle exceptionnelle

Brève

synthèse

Le site des

falaises de Bandiagara du pays Dogon est un vaste paysage culturel qui couvre

400 000 hectares et comprend 289 villages répartis entre les trois régions

naturelles : plateau gréseux, falaise, plaine (plus des deux tiers du

périmètre classé sont occupés par le plateau et les

falaises).

Les communautés

du site sont essentiellement des Dogon dont la relation étroite à leur

environnement s’exprime dans ses traditions et rituels

sacrés.

Le site du pays

dogon est une région impressionnante de formation géologique et environnementale

exceptionnelle. L’occupation humaine de la région, avérée depuis le

Paléolithique, a permis le développement et l’intégration harmonieuse au paysage

de cultures matérielles et immatérielles riches et denses dont les plus connues

sont celles des Tellem, dont on pense qu’ils vivaient à l’abri des cavernes, et

des Dogon.

Ce milieu

hostile et difficile d’accès fut depuis le XVe siècle un refuge naturel qui

répondait à une nécessité de défense des Dogon face à des envahisseurs très

redoutables. Retranchés dès lors sur le plateau et accrochés au flanc des

falaises, les Dogon ont du, grâce à cet abri défensif, préserver leur culture et

leurs traditions des siècles durant. L’architecture du pays Dogon a su mettre à

profit les contraintes physiques du lieu. Que ce soit sur le haut plateau, sur

les flancs de la falaise ou dans la plaine, les Dogon ont exploité tous les

éléments disponibles sur place pour ériger leurs villages, qui reflètent leur

ingéniosité et leur philosophie de la vie et de la mort.

Les villages

Dogon dans certaines aires culturelles sont composés de nombreux greniers, pour

la plupart carrés à la toiture pointue couverte de chaume, la gin’na, ou grande

maison de famille, comporte généralement deux niveaux. Sa façade de banco,

dépourvue de fenêtres est néanmoins percée d’une série de niches et de

portes, souvent ornées de motifs sculptés : des rangées de personnages

masculins et féminins symbolisant, le couple gémellaire

ancestral.

L’une des formes

les plus caractéristiques du pays Dogon est celle du togu-na, le grand-abri, un

hangar qui abrite sous un toit de branchages supporté par des poteaux de bois

non équarris, une plateforme où sont disposés des bancs pour les

hommes.

Lieux

privilégiés, les sanctuaires totémiques (binu) sont d’une grande variété :

certains, dans des cavernes, perpétuent sans doute, des lieux de culte

Tellem ; d’autres, bâtis en banco, sont semblables aux maisons. Les plus

vénérés sont à la charge du Hogon, prêtre d’un ou de plusieurs villages vivant

seul, sous l’inspiration du serpent Lebè, dont le totem est souvent sculpté près

de la porte de sa demeure.

L’intrusion de

nouvelles « religions du livre » (Islam et Christianisme), depuis au

moins le XVIIIe siècle, a contribué à fragiliser ce patrimoine qui subit

aujourd’hui les effets pervers de la mondialisation liés au développement d’un

tourisme culturel croissant et au phénomène de l’exode rural, conséquence de la

sécheresse des dernières décennies.

Critère (v)

: le pays

Dogon est la manifestation exceptionnelle d’un système de pensée lié à la

religion traditionnelle qui a su intégrer harmonieusement un patrimoine

architectural tout à fait remarquable dans un paysage naturel fait d’éboulis et

de formations géologiques impressionnantes. L’intrusion de nouvelles religions

écrites (Islam et Christianisme) depuis au moins le XVIIIe siècle a contribué à

rendre vulnérable ce patrimoine qui subit aujourd’hui les effets pervers de la

mondialisation.

Critère

(vii) : la falaise et

ses éboulis constituent une aire naturelle d’une beauté unique et exceptionnelle

en Afrique de l’Ouest. La diversité des formes géomorphologiques (plateau,

falaises et plaine) du site est caractérisée par la présence de monuments

naturels (grottes, dunes fixes et abris-sous roche) qui témoignent de

l’influence continue de différents phénomènes d’érosion. C’est aussi dans

l’environnement naturel qu’est localisée une plante endémique «l’Acridocarpus

Monodii » dont l’aire de distribution se limite aux falaises, et des

plantes médicinales spécifiques utilisées par les thérapeutes et autres

guérisseurs Dogon. Ces plantes connaissent un dépérissement progressif à cause

de la péjoration climatique (sécheresse et désertification) et du déboisement.

Les relations du peuple Dogon avec son environnement s’expriment également dans

des rituels sacrés associant de manière spirituelle le renard pâle, le chacal et

le crocodile.

Intégrité

En raison de

phénomènes socioéconomiques (exode, scolarisation, développement

d’infrastructures), des activités humaines et de la dégradation de

l’environnement (variations climatiques engendrant des sécheresses, la

désertification ou bien des pluies torrentielles; pression démographique), la

population quitte les villages installés sur l’escarpement abrupt pour la

plaine. Certaines pratiques culturelles immatérielles connaissent des mutations

liées au contact avec d’autres systèmes de valeurs importées (religions,

tourisme culturel…). L’intégrité de ce bien très étendu est par conséquent

menacée car plusieurs secteurs n’incluent plus tous les attributs de la valeur

universelle exceptionnelle.

Authenticité

Les traditions

sociales et culturelles des Dogon sont parmi les mieux préservées de l’Afrique

subsaharienne, malgré certaines grandes mutations socio-économiques

irréversibles. Les villages et leurs habitants sont fidèles aux valeurs

ancestrales liées à un mode de vie original. L’intégration harmonieuse

d’éléments culturels (architectures) au paysage naturel reste authentique,

exceptionnel et unique. Néanmoins, les pratiques traditionnelles associées à la

disposition de l’habitat et aux techniques de construction sont devenues

vulnérables et par endroits, les relations entre les attributs matériels et la

valeur universelle exceptionnelle sont fragiles.

Eléments requis

en matière de protection et de gestion

Le bien est

classé dans le patrimoine national par le Décret N° 89 – 428 P-RM du 28 décembre

1989en tant que sanctuaire naturel et culturel. Il s’y applique également la Loi

régissant l’exploitation des forêts (N°68-8/AN-RN de février 1968) ainsi que

l’Ordonnance N° 60/CMLN du 11 novembre 1969 concernant la chasse. Le Ministère

de la culture du Mali étant l’ultime responsable de la protection du bien a

délégué la gestion à la Mission Culturelle de Bandiagara.

La Mission

Culturelle de Bandiagara a élaboré un plan de gestion et de conservation du site

(2006-2010). Ce plan nécessite la mise en œuvre d’activités relatives à des

programmes de conservation intégrée. Il met surtout l’accent sur l’amélioration

des conditions de vie des communautés détentrices des valeurs patrimoniales du

site.

Pour une gestion

durable et efficace du site, la priorité demeure la mise en œuvre de programmes

inscrits dans le plan de gestion et de conservation du site. Celui-ci s’inscrit

dans une perspective de mettre en corrélation la gestion du patrimoine et le

développement de l’économie locale. Le pays dogon est un site vivant, mais

fragile, dont certaines valeurs importantes ne peuvent être préservées qu’en

prenant en compte le mieux être des communautés locales, ce qui passe par la

réalisation de projets ciblés de développement et d’aménagement de certaines

infrastructures (par exemple, l’approvisionnement en eau des sites hauts perchés

et la valorisation économique des ressources du

patrimoine).

Il est essentiel

d’effectuer une évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion pour cibler

davantage les préoccupations des populations et des responsables des

collectivités territoriales décentralisées.

Une autre

préoccupation est la nécessité de revoir le classement du site. Il est

nécessaire que toute révision des délimitations reflète les vulnérabilités de

certaines parties du bien en termes d'authenticité et

d'intégrité.

Unesco - Date

d'inscription :

1989